Des Mérovingiens à Saint-Quentin-en-Yvelines

La première mention de Guyancourt ne date que de 1152 lorsque l’évêque de Paris y perçoit une dîme. La famille est connue en 1262 lorsque Philippe de Guyancourt dote sa fille Ysabelli d’une rente viagère ; celle-ci est alors moniale à l’abbaye, toute proche, de Port-Royal.

L’église Saint-Victor se situe au cœur du village, non loin de l’ancienne maison-forte et du probable château qui l’a précédée. La partie la plus ancienne de l’édifice semble être la base du clocher qui peut remonter au début du XIIIesiècle.

Des travaux dans l’église, réalisés en 2002, ont fait l’objet d’une surveillance de la part du service archéologique des Yvelines. Trois sarcophages incomplets, du haut Moyen Âge, en plâtre ont été mis au jour dans l’une des tranchées destinées à accueillir un chauffage par le sol. Tous avaient déjà été perturbés par des creusements anciens.

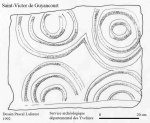

L’un des sarcophages était recoupé par un mur du XIXe siècle et conservait une partie de son panneau de tête. La face externe du panneau présentait un rare décor moulé de cercles imbriqués les uns dans les autres. Le sarcophage recelait le crâne et une partie du buste d’un individu ; le reste ayant été détruit lors de la construction du mur. Aucun mobilier n’était associé à cette sépulture.

Les deux autres sarcophages, très incomplets, étaient représentés par des fragments de panneaux de côté et de fonds. Ils étaient vides.

Les tranchées ont permis de mettre au jour dans la nef une douzaine de sépultures plus récentes, en pleine terre ou en cercueil, toutes elles aussi déjà perturbées.

Une tombe a livrée un lot très homogène de six coquemars décorés de flammules : bandes verticales de couleur brun-rouge appliquées au pinceau.

Ils datent du XIVe siècle et ont la particularité d’être percés des trous destinés à favoriser la combustion de charbons de bois ; servant ainsi d’encensoirs.

Une vaste fosse moderne a également été repérée ainsi que les traces de l’ancien calorifère installé en 1894.

Parmi les autres découvertes, remarquons la présence d’un fragment d’angle de pierre tombale en calcaire (69 x 48 cm, épaisseur : 18 cm). Elle est épigraphiée sur deux bandeaux dans un style propre au XIIIe siècle :

(...) :I FRATIS:QVE PLES (...)

(...) VE:BENI GI (...)

Elle a été trouvée hors contexte dans la partie nord-ouest de la nef. Les cassures paraissent déjà anciennes et sont probablement à mettre en relation avec les travaux de réfection du sol de la nef exécutés au XIXe siècle.

Enfin, il a été observé des lambeaux de parois et des sols très rubéfiées qui laissent supposer l’existence d’un four à cloche, phénomène fréquent car ces dernières étaient souvent fondues sur place, sous le clocher qui les accueillait.

Cette paroisse, dont l’origine semble remonter, au mieux au XIIe siècle, se révèle être une création beaucoup plus précoce (mérovingienne ?), même si aucune structure architecturale de cette époque n’a été reconnue. La présence des sarcophages mérovingiens peut laisser supposer l’implantation d’un édifice cultuel dès cette époque.

Cette hypothèse est cependant tempérée par la nature du vocable, Victor, qui, s’il est précoce dans le sud de la France, n’apparaît que tardivement dans le nord et tout particulièrement à Paris. Ainsi, l’abbaye de Saint-Victor de Paris est fondée à l’aube du XIIe siècle. Remarquons que Guy de Chevreuse, qui était un familier des Victorins de Paris, est peut-être à l’origine de la création de la paroisse. En effet, du point de vue étymologique l’on ne peut s’empêcher de faire un lien entre Guy (Guido) de Chevreuse et la première mention, en 1152, du village : Guidonis curia. Ou alors, faut-il y voir un changement de vocable au XIIe siècle dont nous n’avons jamais eu connaissance ?

![]() Bibliographie Moyen Âge

Bibliographie Moyen Âge